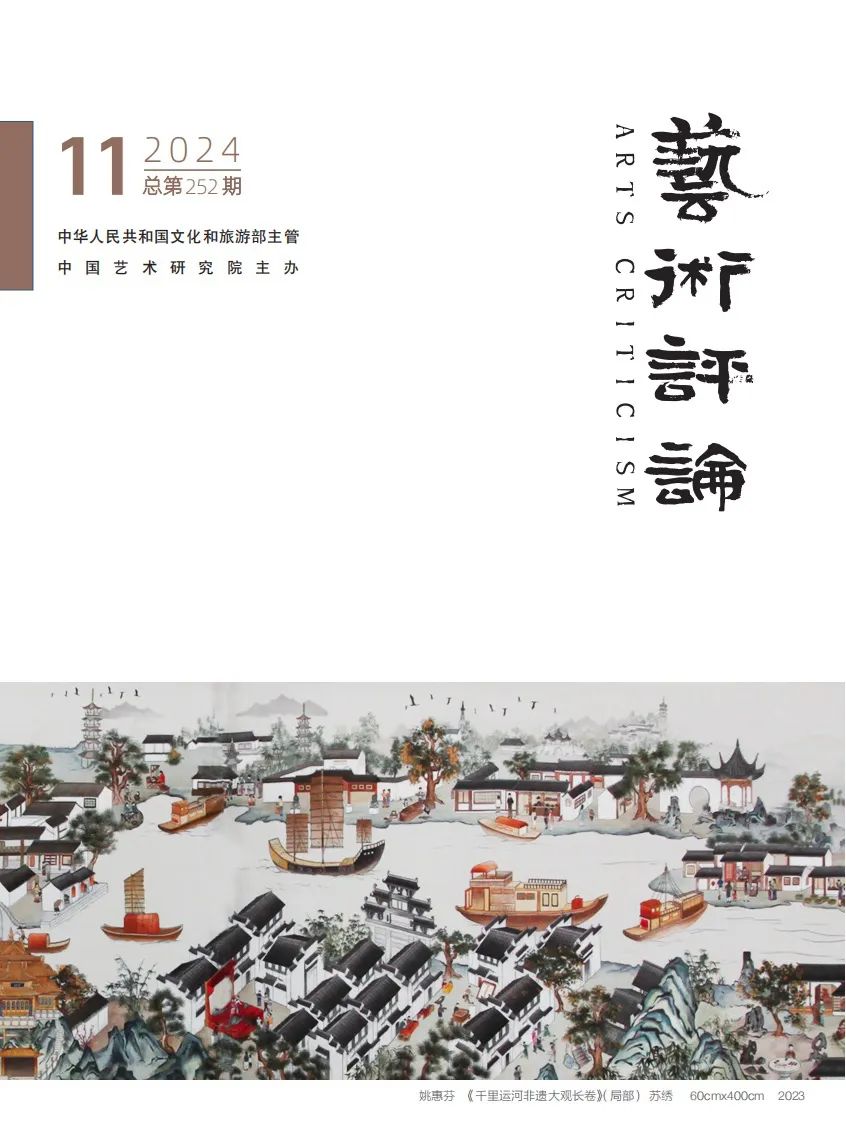

长安三万里的成功启示:中国故事的审美表达与精神哲思探析

中华人民共和国文化和旅游部主管

中国艺术研究院主办

2024年第11期 总第252期

中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊)核心期刊

中文社会科学引文索引(CSSCI)扩展版来源期刊

RCCSE中国核心学术期刊(A)

中国人民大学“复印报刊资料”重要转载来源期刊

艺界时评

“中国故事”的审美表达与精神哲思——《长安三万里》的成功及其启示

王玉玊

【内容提要】动画电影《长安三万里》在视听审美风格上,利用以汉服文化为代表的古风亚文化资源,展现了大气磅礴的盛唐气象;在叙事上,则并未落入美式超级英雄故事或日式少年羁绊故事的窠臼。电影尝试经由叙事,抵达天才诗人李白复杂、矛盾的精神内核和高适的人生之叹,进而体现中国古代儒道兼修的士大夫阶层的生命意识与精神哲思,构筑了一个与其视听形象所体现的“中国气派”相匹配的、足够复杂和典型的“中国故事”。

【关 键 词】《长安三万里》;李白;动画电影;古风亚文化;中国故事

一、传统文化的文艺表达:从符号到叙事

动画电影《长安三万里》选择以安史之乱前后的大唐长安为背景,以李白与高适的人生故事为主线,内容涉及中国观众耳熟能详的盛唐诗歌名篇,成功唤起大众的记忆与共鸣,其口碑和票房均取得较好成绩。

▼《长安三万里》电影海报▼

《长安三万里》的选题及其成功显然与当前国内大众对传统文化的强烈兴趣有着密不可分的关系。2005年前后,一股以古风、国风、复古、传统等为标签的审美潮流逐渐兴起。虽然持续受到《百家讲坛》等电视节目,以及北京奥运会开幕式、古装电视剧、中国风流行音乐等主流媒体内容的刺激和影响,但这一潮流首先是在网络青年亚文化领域形成作品群与审美规定性的。其代表性的亚文化社群包括古风音乐圈、汉服圈等。

“古风音乐是一种诞生于网络的二次元音乐类型,发轫于2004年,以唯美、古典为主要审美风格。”“古风音乐以古风歌曲为主要形式。”“古风歌曲脱胎于对《仙剑奇侠传》《霹雳布袋戏》等作品背景音乐的填词翻唱,以及对中国风流行歌曲的填词翻唱,在吸收借鉴仙侠风游戏配乐、日本和风音乐以及中国风流行音乐特征的基础上形成了自己的独特审美风格。”[1]古风圈的成熟期出现在2015年前后,此时的古风音乐作品常采用包括古琴在内的民族乐器进行伴奏,多使用五声音阶,歌词拟古、多用文言或半文言,多以战争、江山美人、征夫思妇、琴棋书画等古代诗文中的常见内容为题材,表现出十分鲜明和集中的审美特质。古风音乐较为典型地代表了2010年前后十年间,中国网络青年亚文化关于古风和传统文化的审美想象,它为此后的古风亚文化留下一套常用的修辞和意象,一种哀婉唯美的抒情性风格,以及一种将文言文与白话文融合在一起的遣词造句方式。同时期流行的古风插画、古风漫画、古风电子游戏等则与古风音乐相互配合,形成互动,为这种审美想象提供了更丰富的视觉素材。古风歌手潇梦临在歌曲《江山又逢》中,以一种略带自嘲的方式总结了这一时期的常见古风意象:“碎了又放的烟花/反复浪迹的天涯/共你许诺看遍尘世繁华/却短若刹那/美人眉间点朱砂/帝王江山便放下/每个错过的故事到最后/都耗尽年华……”[2]此时的古风文化是脱离日常的浪漫传奇,是景观化的浓烈情绪,试图抽离一切物质与凡俗,偏爱纯净、纤细、流动与柔软,透露了敏感与多情。

2018年前后,古风(或曰国风、国潮)亚文化的审美风格发生了一次比较明显的转向,《长安三万里》的风格在一定程度上是这一转向的结果。而这一转向鲜明地体现在汉服文化的发展过程中。汉服圈的形成与古风音乐的诞生时间相近[3],早期汉服与同时期的古风音乐、古风插画等的审美趣味是基本一致的。但在汉服商业化后,“对于‘何谓汉服’的讨论始终是汉服圈中长盛不衰的核心议题。为了与‘民族风’服饰、唐装、旗袍、古装剧中的戏服等相区别,到2017年左右,汉服圈逐渐明确了‘形制’是区分汉服与非汉服的唯一标准。粗略而言,凡有出土文物证明在历史上确实存在的形制即为正确形制,按照正确形制制作的服饰,无论采用怎样的材质、纹样,都可称为‘汉服’;而并未按照正确形制制作的仿古服饰,称为‘古装’或‘华服’;使用汉服元素,但采取现代立体剪裁的服饰则称为‘汉元素’”“国风”或“国潮”服饰[4]。在众多名称中,“汉服”是居于核心位置的,汉服爱好者们通过研读大量文献与材料,解析传世或出土服饰的结构,确定不同时代服饰的部件形制与名称。在这一过程中,汉服爱好者与商家制作了大量模仿传世、出土古代服饰的“复原款汉服”,比如山东博物馆藏暗花纱绣花鸟纹马面裙就是不少商家反复仿制的对象。对古代服饰文物的关注,对经典服饰文物的不断“复刻”,带来了汉服圈中一种新的审美风格——“复原风”。这类服饰在忠于汉服形制结构的前提下,采用古代实物的配色、纹样,尽力模仿其审美风格。这当然不是真正意义上的“复古”,而是配合新的时代风尚再造传统。这种努力在2017年前后促成了古风审美的一次明显变革。相比于之前的明净清丽、纤细柔美,此时的古风审美更倾向于古拙典雅或堂皇大气,强调现实感和日常感,不再是景观化的缥缈传奇。随着汉服影响力的提升,古装电视剧、电视晚会节目等的服装也开始在传统的古装剧戏服、古典舞演出服体系之外,尝试采用汉服元素,比如2021年河南电视台的《唐宫夜宴》将“复原风”的唐制齐胸衫裙与复原款唐代妆容呈现在观众面前。《唐宫夜宴》的成功“破圈”,也标志着“复原风”真正得到了主流媒体与大众的认可。

当下中国动画电影,除去《熊出没》《喜羊羊与灰太狼》等明显以儿童为目标受众的部分作品外,大多数很难说直接延续了上海美术制片厂等国营美术制片厂的动画制作传统,而主要受二次元网络亚文化影响。在日本动画、美国迪士尼动画的影响下成长起来的一代动画人首先在网络空间进行他们的创作尝试,之后才逐渐获得制作动画电影的资本与能力。因此,这一代动画人的创作中有着比较鲜明的网络亚文化风格,当他们处理传统文化题材时,自然会受到网络亚文化中古风文化审美风尚的影响;当这种审美风尚经由《唐宫夜宴》等主流媒体的文艺作品得到大众的广泛认可后,《长安三万里》这样的作品才有了创作与传播的土壤。

《长安三万里》交替使用3D动画与水墨国画风格2D动画,其3D动画部分在人物表情与动作的处理上虽然仍能看到迪士尼动画的痕迹,但服饰基本遵循了汉服圈的汉服形制。电影中,男子大多穿圆领袍,戴幞头,圆领袍翻领穿着时甚至能看到领角的扣袢;女子穿着则以齐胸衫裙为主,均使用典型的“复原风”配色,特别是玉真公主的服饰、发型与妆容,都与汉服圈中流行的盛唐复原风格高度类似。电影上映后,知名汉服测评博主七十二烟尘曾发布视频,专门盘点《长安三万里》中服饰上的传统纹样,包括电影中王昌龄和裴十二衣服上的团窠联珠对狮纹等,视频一一说明了纹样的起源及其参考的文物[5]。可见《长安三万里》的服饰设计与汉服圈有着相似的纹样与配色设计思路,在形制、审美等方面都采用了汉服圈的成果。

民间层面的传统文化热与民族自豪感、国家层面对传统文化的重视,共同助力以汉服文化为代表的古风亚文化发展壮大,古风亚文化引领的审美风尚亦迅速走向主流化。但这一再造传统的过程主要集中在视听形象与符号领域,无论是古风电子游戏中的亭台楼阁,还是形式各异的汉服设计,都在以相对静态的、表面化的视听形象,以及相对固定的传统文化符号,传达审美上的“中国气派”。而审美形象、文化符号只是传统文化的一个方面,另一个或许更重要的方面则是通过叙事来传达的思想与精神价值。这里的叙事即反映中华优秀传统文化与时代精神相结合的“中国故事”。

在这一意义上,《长安三万里》以家喻户晓的唐代诗人高适、李白为主人公,依据一定的诗史材料,重述他们彼此交织的人生故事,尝试经由叙事而非情节塑造表现人物精神内核,进而反映其所代表的群体的思想。电影从符号到叙事的递进构筑了一个与视听形式潮流在水准、风格等方面相匹配的“中国故事”。电影中的李白形象,是进入这一故事的最佳通道。

二、诗与酒、功名与修道:李白的人间之路

大多数观众对李白的印象来自中小学教科书,教科书中的李白是洒脱而豪放的诗仙,有着“天子呼来不上船”[6]的自由与桀骜,也有配得上其自负的旷世诗才。在《长安三万里》中,李白的这一面亦有展现。与高适初相识时,他便自比大鹏,供奉翰林后,也坦然接受贺知章给他的“谪仙”之名。但与此同时,电影中的李白还有其他侧面。在扬州时,他纵情享乐,留恋美人与美酒,千金豪掷;天子赐金放还后,他又请北海高天师授道箓,入道籍,寻仙问道,求长生之法;他曾与汝阳王“诗酒平交,不论王侯”[7],亦可醉后令高力士为其脱靴,不肯俯身权贵,但又会为生计入赘许家,为功名替永王大写赞歌。他超然又世俗,有时放浪形骸,有时汲汲于世功,在追求功名、纵情享乐与寻仙问道之间摇摆,观众从高适视角看去,便会觉得他活得矛盾又断裂。

李白《古风五十九首》之九写道:

齐有倜傥生,鲁连特高妙。明月出海底,一朝开光曜。却秦振英声,后世仰末照。意轻千金赠,顾向平原笑。吾亦澹荡人,拂衣可同调。[8]

鲁仲连匡扶社稷、彪炳史册,而后功成身退,意轻千金。这是李白的人生理想,显然受到儒家思想的影响,但他并不相信“君子固穷”“安贫乐道”的君子之义,有着“且乐生前一杯酒,何须身后千载名”(李白《行路难》其三)的及时行乐思想。有时他又认为“屈平词赋悬日月,楚王台榭空山丘”(李白《江上吟》),诗文比功业更能流传千古;而一旦仕途受阻,“人间之道”“走不下去了”,便转而“走出世之道”,修道求长生。然而,李白也并不当真相信“仙人抚我顶,结发受长生”[9]的奇迹,甚至认为“日月终销毁,天地同枯槁”(李白《拟古》其八),总有一天整个世界都将归于寂灭,这世间并没有什么永恒。

詹福瑞在其专著《诗仙·酒神·孤独旅人——李白诗文中的生命意识》中提到,纵观李白一生诗作,他的“《古风五十九首》其二十否定了求仙,《郢门秋怀》不仅否认了仙人的存在,而且否定了所有长久不死的事物,此首(《古风五十九首》其二十三)又否定了功名富贵,而在其他的作品中,李白又否定了及时行乐。三者时而肯定之,时而否定之”[10]。《长安三万里》恰恰撕下李白豪放洒脱的“谪仙”标签,将他的种种纠结、矛盾呈现在观众面前。

李白授道箓后与岑夫子、丹丘生、高适、杜甫等人在水边饮酒、吟《将进酒》的场景,无疑是《长安三万里》的一个高潮。也是在这个场景中,《将进酒》更具体的背景与来历得到展现,表面的高蹈激越之下,有“高堂明镜悲白发”的时光之叹,亦有仕途失意时“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”的无奈与自我纾解。豪迈中有悲凉,超然中有寂寞,所以这首诗才能穿越千年一再引人共情。

电影中,东方既白,高适向李白辞行,在一番近乎诀别的对话后,李白看着高适离去的背影,于阒寂中吟诵《拟古》其九:

生者为过客,死者为归人。天地一逆旅,同悲万古尘。

在这首诗中,我们得以窥见李白内心深处的惶惑、恐惧与悲凉:“人生譬如朝露,转瞬即逝”,“你我年少相逢,都有凌云之志,但是转眼之间,我们都已经年近半百,我的夫人,也新近去世”。而李白自己却依然一事无成。人生如此短暂,想要有所成就又何其艰难,而所谓功业,百年之后也终究成空。梁园依旧,“当日的梁王,今又安在呢”?在短暂生命与长久岁月的缝隙处,李白窥见了人生的虚无,“死去元知万事空”[11],悲观地认为在绝对的、彻底的死亡面前,人的一切努力、成就、欢乐、痛苦或许都没有意义。这便是李白诸多矛盾的源头——求长生与求功名都是为了对抗时不我待,而若长生不可求、功名终成土,那便只能在“昼短苦夜长,何不秉烛游”[12]的行乐中寻得暂时的解脱。

但在虚无的底色之上,我们在《长安三万里》中看到李白的失措、狼狈、纠结、矛盾、挣扎、进退维谷、左突右冲。他永远在为人生苦短而焦虑,永远在虚无之中痛苦,但就像李白的夫人所说,他从未真的“心灰意冷”,从未有一刻放弃与这必然的虚无抗争。纵然是在盛唐的长安,在世间行走也总有诸多艰难,更何况李白是商人之子,出身微贱,又自视甚高,且在政治上单纯幼稚,他这一生注定会做错很多事,也会有许多无法完成的心愿。回看《长安三万里》中李白这一段生命历程,入仕无门与潦倒失意占了大半。可是,直到白帝城遇赦,辞白帝城、过三峡,满头白发、衣衫落拓的李白依然能纵情快意地仰天大笑,吟诵着“轻舟已过万重山”,与青山为伴,与群鸟共舞,就像是与高适初遇时那个意气风发的少年,从未失去对这短暂而艰难的人生的真挚热爱。他用入世进取与出世求道、徒劳无功与执着追求、沉迷诗酒与“安能摧眉折腰事权贵”的自由桀骜,填满原本虚无的人生逆旅,盈溢震烁古今的永恒光彩。

▼《长安三万里》电影海报▼

三、“诗在,长安就在”:高适的人生之叹

《长安三万里》开篇表现了一片苍茫雪山,一只苍鹰自雪山间飞过,跟随苍鹰的视线,镜头向下,落向唐广德元年十二月的四川松州云山城,然后观众才看到正在激战的场景,以及战争中的人。从亘古无垠的自然,到历史中的城池,再到城池中的人生,《长安三万里》的开篇提示了整个故事的视角:在漫长而宏大的历史中聚焦李白与高适的个体人生。

相比李白,《长安三万里》对高适的形象做了更多艺术加工。电影中的高适有口吃、阅读障碍,但能沉潜苦读、勤学苦练,失意时耕读于梁园,“穷且益坚,不坠青云之志”[13],终于在乱世中获得机遇,成为“唐代诗人中功业最卓著者”。这是一个非常典型的儒家端方君子形象,相比于李白在出世与入世间的矛盾摇摆,高适始终非常坚定地追求匡扶社稷、成就功业的人生理想。他守规矩、重礼法、重诺守信,是一个更彻底的正面人物,也是更方便观众理解和代入的形象。历史上的高适或许未必如此,他自言“二十解书剑,西游长安城。举头望君门,屈指取公卿”[14],有着和李白相似的骄傲与自负。《河岳英灵集》评价高适“评事性拓落,不拘小节,耻预常科”[15],《旧唐书》中说他“喜言王霸大略,务功名,尚节义。逢时多难,以安危为己任,然言过其术,为大臣所轻”[16],都与电影中呈现的形象相去甚远。

与其说《长安三万里》试图还原一个历史上真实的高适,不如说电影将高适这一角色设置为一面帮助观众理解李白的镜子。故事中的李白与高适,虽然常常时隔数年才能有一面之缘,却是对彼此而言具有特殊意义的至交好友。然而,至少到安史之乱爆发前,高适并不真的理解李白。

高适总在期待与李白的重逢,但每次重逢二人都不欢而散。在扬州时,高适目睹李白夜夜笙歌,愤而欲走,指责说:“你这样挥金如土,千金买笑,如何能够长久?以兄这等才华,要消耗在这夜夜笙歌之中吗?”这是他第一次否定李白的行事。高适坚信,“大丈夫当报效国家,建功立业”,他无法理解李白的及时行乐,更看不到这背后的虚无与恐惧。也是在扬州,高适与裴十二比武落败,却意外治好了口吃的毛病。李白曾说高适“心中的一团锦绣,终有脱口而出的一日”,那么扬州比武或许便是这一日来临的契机。究其原因,或许在于踌躇满志却入仕无门的高适终于在失败中看到了自己的不足,也在剑技绝世却因是女儿身而无缘疆场的裴十二身上,看到自己根本没有资格自怨自艾。自此之后,高适拥有了一个彻底自洽的儒家君子人格,能够耐得住寂寞在梁园读书练枪,也能在人到中年时放下骄傲,退而求其次地到哥舒翰帐下做一个掌书记。高适第二次否定李白,是在李白决定入赘许家时。高适无法认同李白的决定,写下一个大大的“否”字,沉默离开。在高适看来,入赘并非“正途”,而高适想要的是清清白白、堂堂正正、不受指摘的人生,他无法理解李白的妥协。第三次是在长安,李白刚刚供奉翰林,与一众诗人饮酒联诗。当贺知章醉中喊出李白是“天上谪仙”时,高适与观众看到的却是觥筹交错间纵欲沉醉、中年发福、最“俗”的李白。高适看得频频蹙眉,早早离席。

高适不理解李白,但他依然欣赏李白,他也是被李白“谪仙”标签“蛊惑”的众生之一。李白的种种荒唐、跳脱,高适虽然不喜,却终究可以容忍。他曾言,李白是“大鹏逍遥云端,他本就不拘人间小节,我不怪他”。这一想法在高适初见李白时就存在了:“我从来没有见过这么一个潇洒不羁的人,他身在这世间,却又仿佛在这世间之外。”

高适将李白视作天上谪仙、世外高人,却不知李白是如此彻底而热忱地在这人世之中生活,李白一边困顿挣扎,一边恣意挥洒,刹那人生的虚无感托举起天外飞仙的超然表象,内里却是最深沉、最真切的生的痛苦与欢愉。高适的人生太过务实,目标也太过明确,他需要一个意象来承载自身缺失的“狂”与“逸”,在他心中,李白就是这个意象,一个鲜明而浅薄、不需要纵深与复杂性的意象。

李白被赐金放还后,与杜甫同来寻高适。杜甫说,李白认为高适是他最好的朋友,高适却犹疑地问道:“我是吗?”因为对于此时的高适来说,李白“是谪仙人,要回天上”,他自己则“是世间人,在世间盘桓”。李白不该被理解,否则就成不了纯粹的作为意象的谪仙,而在世间盘桓的高适,也不配成为谪仙李白的知己。李白在这样的背景下吟诵“天地一逆旅,同悲万古尘”,或许心中也有着不被理解的孤独与寂寥吧。

但李白与高适依然有相互理解的基础,那便是光阴催人老的紧迫感。离开长安,祭拜渤海郡王高侃时,高适说:“我的祖父,二十岁为骁骑将,生擒突厥车鼻可汗,三十岁随李勣攻灭高句丽,四十岁大破新罗,四十二岁,他就去世了。我今年已经四十三了。”之后在哥舒翰帐下时他又感慨:“转眼已是十年,我的人生将到尽头了,十年之间仿佛什么都没有发生。”此时的高适与悲叹自己年近半百、夫人新丧、一事无成的李白何其相似。

安史之乱爆发,长安一夕之间生灵涂炭,大唐的疆土上战火四起,而这“非常之危”却让高适“这个从八品的小小官员,半年间,骤然成了三镇节度使”。说这话时,高适脸上并无壮志得酬的喜悦,只有难掩的沧桑与惆怅。这是高适人生的转折点,也是他真正开始理解李白的契机。天子信重、兵权在握,这是高适梦寐以求的人生。然而,在高适一将功成的原因中,此前的勤学苦练究竟占到几成?若没有安史之乱,高适只凭借“二十解书剑”的天赋与才华,真的能成就一世功名吗?功成背后的万骨枯又该由谁来负责呢?

历史大势落在渺小个人身上,便是无数足以改写人生的随机与偶然,对高适而言,若自己一生追求的生前身后名,终究不过是这随机与偶然织就的因果,又如何能成为人生价值的最后依托呢?在这个青云直上、大鹏展翅的时刻,高适也觑见李白久久凝视的虚无深渊。至永王伏诛,高适与李白在黄鹤楼中隔着屏风重逢,虽未直接相见,但这或许是高适第一次“看到”俗世中的凡人李白,看到他的幼稚与过错,也看到他的挣扎与不甘。他依然无法认同李白的许多选择,但他用李白在相扑中教他的战术夺回了云山城,也完成了李白一生无法实现的“功遂,身退”的理想。听程公公击剑而歌,唱着李白遇赦后新写的《早发白帝城》,高适带着快慰的神情仰望苍穹,思念他此生最好的朋友。

影片结尾,片头那只苍鹰再次飞过旷野,接下来画面中出现的却是占尽盛唐风流的诗与诗人。片头的史中长安在片尾升格为诗中长安,这是高适最终选择的人生信念:功名霸业转头空,但诗人却可以在诗中不朽。诗在,长安就在。

纵观整部影片的结构,会发现故事开始于死亡,而结束于新生。李白与高适初见时,高适的父亲去世,他守孝满三年,正要离家去长安;李白则带着好友吴指南的遗骨,要将他葬在黄鹤楼旁,让这天下名楼与他做伴。而影片结尾,李白遇赦,绝处逢生;高适夺回云山城,长安也即将收复,这成为李唐王朝艰难中兴的预兆。这是一个处在死生之间的故事,于死亡中见到的无可解脱的虚无,终将在不懈的人生求索中凝结出瞬间的不朽。李白与高适都穷尽一生寻找自己人生的安顿之所,将短暂生命燃作独一无二的光。

结 语

动画电影《长安三万里》在视听审美风格上利用以汉服文化为代表的古风亚文化“复原风”审美资源,展现出大气磅礴的盛唐气象。在叙事上,则尝试经由对历史人物的重述与创造性改写,抵达人物的精神内核,展现其对虚无的抗争,以及对人生的无限热忱,进而体现中国古代士大夫阶层的生命意识与生死哲思。通过将高适改写为一个更贴合当代观众思想观念与情感结构的角色,作品让观众得以借高适之眼看到李白的矛盾与断裂,并最终与高适一同抵达对李白的更深层次的理解,由此观照每一个人的现世人生。这就为历史故事、古典哲思赋予了当代视角和当代价值,构筑了一个与其视听形象所体现的“中国气派”相匹配的、足够复杂和典型的、具有当代性和当代意义的“中国故事”。

(为阅读方便,略去引注。)

王玉玊:中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所副研究员