人物|蒋能杰:南方梦想家

晚饭时分,石磨肠粉店炊烟升起,一旁的药店亮起了招牌灯,“房屋出租”广告牌高高悬起,挡住了中间的小巷子:昏暗、狭窄,仅能容一人行走。

巷子里多是居民楼的入口,大门款式一致。门锁一响,铁门悠悠敞开。蒋能杰趿拉着拖鞋,提着一袋垃圾,正要去丢。看见来客,他笑着打了招呼,低头对四岁的小儿子道:“谦谦带大家上去吧。”

他剪了一天的片子,给新房间装了个空调,刚做好晚饭,客人就已经到了。他下楼接来客,顺道扔个垃圾。拐出小巷,夜色斑驳,人声嘈杂。

这里是城中村,操着各地口音的人们来到这里。十二年来,他从湖南辗转到深圳、北京,又再次南下来到广州。“蒋能杰”的名字被越来越多人熟知,他却还在思考,怎么才能留在这里——南方的大城市。

蒋能杰家楼下

导演亦凡人

蒋能杰在湖南老家呆了一个星期才回广州。四月初,他的新作品《一切都会有的》在广州举办线下放映会,这是一部关于心智障碍者的纪录片。

观影者大多是心智障碍者和他们的家长,也有慕名而来的影迷。现场一位影迷给蒋能杰带了礼物,是他曾在豆瓣转发过的电影海报。蒋能杰很感谢,和他聊了许久,交换了微信。

蒋能杰在豆瓣上的简介是“独立制片人、纪录片工作者、导演”。这些头衔并不罕见,但“蒋导”比较特殊——他的片子无法在各大影院、平台放映,只能存活在网盘里,通过链接传播。

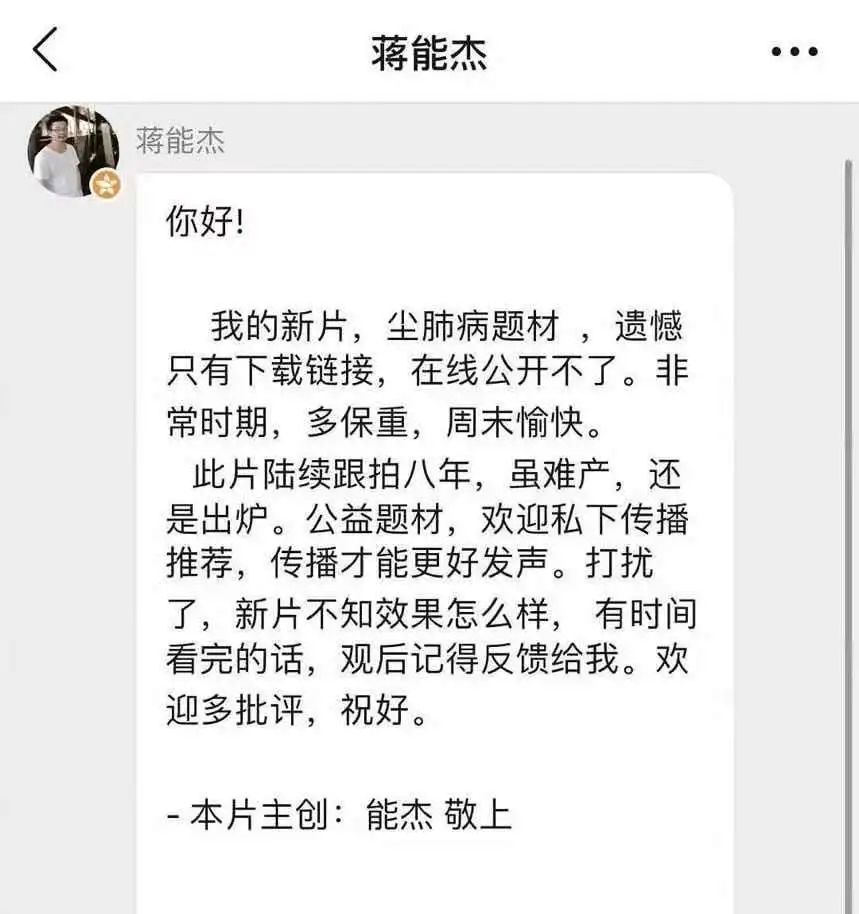

2020年3月,他在豆瓣蹲守,给所有点了“想看”影片的豆友递出《矿民、马夫、尘肺病》的高清资源:“公益题材,欢迎私下传播推荐......本片主创:能杰 敬上”。

蒋能杰给所有点了“想看”影片的豆友递出《矿民、马夫、尘肺病》的高清资源

将近半个月后,一条感慨“独立电影人太惨了”的微博为他吸引来了前所未有的目光。《矿民,马夫,尘肺病》在豆瓣一周口碑榜上连续霸榜两周,从评价人数不足飙到几万人标记“想看”。蹉磨兜转,拍片的第十一个年头,蒋能杰和他的纪录片终于“出圈”。

他一共拍摄了十四部作品。早期作品中,最知名的是聚焦留守儿童的“家乡三部曲”。“抗战老兵系列”则把镜头对准国民党抗战老兵,记录他们的晚年生活。2020年,蒋能杰又连续放出了两部作品,分别是关注性少数议题的《彩虹邮轮》和记录心智障碍者的《一切都会有的》。他的镜头聚焦在社会的各个角落,这是他的表达方式。

四月底,广州的天有些闷热。放映会上,观影者都安静地看着影片,室内除了电影的声音,只有空调机运转的声响。但在室外,蒋能杰面对的却是一地鸡毛。

恰逢太太李小钱周六上班,两个孩子没人照看,蒋能杰就把他们一块带到放映会来。四岁的谦谦和七岁的周周待不住,跑到露台空地上,抱着喷壶滋水玩。蒋能杰一面处理工作,一面还要惦记着孩子。不一会儿,他听见谦谦喊,“爸爸爸爸,哥哥他喷我。”别过头去看,眼前的谦谦已经濡湿了衣服,正和周周绕着露台打闹。

蒋能杰只好暂时放下工作,给谦谦换一身上衣,把湿掉的衣服晾在木板上。半个小时后,谦谦又跑到爸爸跟前“告状”。原来他又在玩水,这次把裤子又弄湿了。

蒋能杰无奈地笑着,蹲下身来,和谦谦商量道:“不要再喷水啦。爸爸现在还有事情,待会再来陪你好不好?”他打开自己的双肩包,里面除了一叠厚厚的签名海报、作品页册和数量有限的作品光碟,还有带给儿子换洗的衣裤、纸巾。他拿出备用衣物,给孩子换掉湿漉漉的裤子。

蒋能杰拿着儿子周周的美工作业

无论是纪录片导演还是父亲,该准备的,他都背上了。但在映后的交流会上,主持人让他做自我介绍时,他接过话筒,简洁干脆:“我是蒋能杰,我就是一拍片的。”

三十年细说从头:电影梦

1995年,蒋能杰十岁,他的母亲去湛江打工,砍甘蔗补贴家用。姐姐住校不常在家,排行老二的他于是担起了大部分的家务活:砍柴放牛,洗衣做饭,照顾弟弟。父亲管他管得严,有一回放丢了牛,他甚至不敢回家。

但日子仍有盼头。三十年前的湘南村庄,每逢村里老人寿宴,主人家就会请人来放露天电影。年幼的蒋能杰常常搬小凳子,在绳子撑开的银幕上,观看周润发或李连杰主演的黑帮片和武打片。春节,父母给他添置的新衣服是小警察套装,他们知道儿子想学电影主角除暴安良。

上了初中,蒋能杰迷上了文学。舅舅以前是语文老师,中文系出身,家里有很多文学杂志。他家离蒋能杰家只有两三里远,上下学经过时,蒋能杰总要顺手拿几本去看。《十月》《收获》《人民文学》这些在他眼里是启蒙读物的书,都是他从舅舅那借的。

舅舅多次高考都没能如愿,最终选择成人高考,自学了专科。那些书没再用上,他的儿子打算卖了换回些钱,被蒋能杰生气地拦下了。他索性全部搬空,作为自己的藏书,写上年份、日期,还有一句:“蒋能杰收藏”。

三年很快过去,他考上了省重点东安一中。频繁的补课和考试让他觉得厌烦,难得的每周半天假,他就往学校旁边的旧书摊,或是二手书店跑。两块钱买的一本书,他半天就能读完。

蒋能杰藏书

那时候同龄人爱看金庸的武侠、琼瑶的言情,他都不看。“广州有《花城》,湖南有《芙蓉》,北京有《十月》,上海有《收获》。”说起以前爱读的书,他兴致满满,“我喜欢纯文学。”

文学梦伴他度过了中学时代。高中毕业,他去长沙念书,忽然发现大学没自己想象得那么好。工业设计不是他喜欢的专业,逃课、挂科他满不在乎,只觉得自己不适合在学校待。他仍然讨厌考试,也不和同学一样打游戏、谈恋爱。大多数时间,他不是在读书,就是看电影。

新千年的头十年,一个第五六代导演、游戏、论坛一齐发光的时代。蒋能杰在电影里,感受到一种和文学相通的魅力。他渴望有一部电脑,好下载喜欢的电影,看个尽兴。

但他穷。面对学费欠缴的催款,他“脸皮厚”道:“家里没钱,再等等。”原想着申请助学贷款,却要到处跑部门签字盖章。小地方办事困难,家里没背景,贷款迟迟没有办成。父母宽慰他,学费没多少钱,发工资凑凑够了,别去求人了。

那时村里种地不挣钱,为了供他们上大学,父母都去了从化务工。一台电脑价格不菲,他仍在大二时如了愿。

蒋能杰和第一台电脑合影

电脑的到来连接了他和电影世界。他看侯孝贤的《恋恋风尘》,也看张艺谋的《活着》。他也喜欢许鞍华、陈果的文艺片,一天下来能看五六部。下载电影会拖慢网速,影响室友打游戏,他就改在深夜里下,后来干脆搬了宿舍。

他陆陆续续下载了张艺谋的电影,一部一部地看。《黄土地》让他心情沉重,《活着》让他觉得真实。看完《红高粱》时他却发愣,心想怎么就这么结束了。片尾机枪引来的爆炸,那似日全食般的漫天红让他感到震撼。“但那不是那时农民的真实表现,至今也不是。”他想。

电影看得越来越多,想自己掌机的念头不停在他的心里冒出来。他开始心心念念想拍电影,但他从没提起,工科生当导演,在别人眼里怕只是个笑话。

执念初成的年代,蒋能杰并不是一个人在挣扎。堂哥蒋平学的是摄影,是个“艺术疯子”。像《立春》里的黄四宝,他没有和同龄人一般找“正经”工作,而是狂热地痴迷艺术。他相信“疯狂就是天才,永不放弃就是成功”,到处打零工、贴海报,来支持自己的艺术事业。他和蒋能杰一拍即合,两人互相扶持着走下去。

蒋能杰跟在他后边学,两人一块跑上街头。流浪汉、卖艺者、拄拐乞丐……城市里形形色色的人在他们的镜框里定格。假期回到老家,他就拍乡村:青山梯田黄泥路,水塘耕牛八九只。

蒋平敢于不走寻常路,他心里是敬佩的。“可能就你可以理解我了。”蒋平对他说。

蒋平

逆流折返

蒋平没有走到底。

2008年,“北京欢迎你”的歌词唱响世界,金融危机也席卷而来。蒋能杰大学毕业,找了一份服务员的工作,跟蒋平和两个堂妹合租了房子,“先活命”。

一房一厅的房子,蒋平和他睡客厅。沙发只够一个人,他们就轮流睡地板,一晃过去半年。客厅没有窗户,夏天耐不住热,他们就跑到楼顶打地铺。一次半夜大雨,几个人直接被雨淋醒。

日子苦,但他总想着还有事要做。

遗忘让他觉得危险。上世纪90年代,“撤点并校”政策开始在全国乡村执行,大量农村中小学被撤,学生集中到小部分城镇学校上学。老家施行撤点并校后,蒋能杰的母校村小(中心小学下属的小学)也不复存在。

光安村的孩子要走十几里的山路到镇里上学,有的孩子甚至失学。07年村里临时办了一所私立学校,学生家长请了一位老师,给没法走远路的低年级孩子上课。但他们仍然希望村小能够重建。这件事传到他的耳朵里,他只觉心里隐隐有一股劲,自己得回去。

《村小的孩子》中孩子们走路去上学

蒋能杰管堂妹借了四五千块钱,东拼西凑,在深圳辞了工,买票回湖南拍片。作为导演,他先同孩子们处好关系,给村小的孩子们代课,一起读课本、聊天、走山路。过了一段时间,蒋平带着设备赶回来。两个人的团队,他们直接开拍。两三个月的拍摄,为《村小的孩子》和《高山上的马夫》攒了第一批素材。

年轻人心性热切,两个人商讨着自己掏钱拍的片,总要有个商标挂个名。蒋平想着,干脆就叫“棉花沙”吧。那是他们出生的地方,以前是一块块种棉花的土地,后来祖先盖了房子,“棉花沙”因此得名。

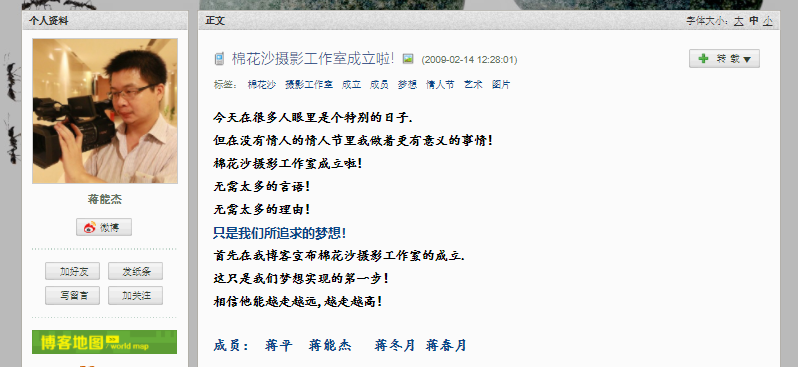

2009年的情人节,蒋能杰在博客上宣告工作室的成立:“无需太多的言语!无需太多的理由!只是我们所追求的梦想!”当时他掏不出注册商标的钱,只好搁置。棉花沙工作室没有根系似的出生,一走就走了十多年。

蒋能杰在博客上宣告棉花沙摄影工作室的成立

归根结底他们还是没有钱。辞工拍片并不能坚持太久,蒋能杰还是得回城,找工作,攒积蓄。2011年,他离开深圳,决定去北方闯闯。

11月份的太原对他来说太冷,廉价民房冷得让他睡不着觉。早上起来想刷牙,他却发现敲不开冰。但这不算考验,他一心只想做片子。

当时,蒋平的大学同学留校任教,在机房工作。白天学生要用电脑,他就晚上跑去借电脑剪片子。昼伏夜出,连房东都觉得奇怪。临走时,房东找他收了两百多块钱的晚间暖气费,他寻思自己一点没用着。

好在他学到了东西。蒋平的同学有经验,带着他剪片,没多久蒋能杰就能着手自己剪片子。日夜颠倒一个月,《高山上的马夫》熬出来了,那是他第一部纪录片。

对于非专业学摄影的他来说,蒋平就像他的引路人。对艺术的追求让他们短暂地同行,彼此扶持。但没有商量,没有相劝,蒋平一声不响地放弃了。接商业摄影、开美术培训班,对于结婚早的他来说,这些才是更现实的事——挣钱养家。

蒋能杰没觉得有什么,扛起相机,自己掌镜,自己剪片。十余年间,湖南老家的孩子一批一批地涌到城里谋生,他却一次一次地折返,在回乡拍片和进城打工间往复循环。从百货公司一路拼杀到光线传媒,他越来越“体面”,却越发厌倦机械化的生活。一旦手有余裕,他马上辞职,逃也似地回乡。

决定北漂的那一年,他卖掉第一台电脑充路费,夜里写下一首告别诗:是你不离不弃,今晚再在你的躯体留下以上字迹。遗弃你本不是我意,只是生活有太多的无奈。

真实与自由

2015年,他的第一部剧情片电影《矮婆》诞生,并在两年后拿到了龙标。以往,蒋能杰常常是以“纪录片导演”的头衔被人熟知,剧情片是他的首次尝试。但他仍觉得“花了100多万拍的片子最后还是当纪录片看了。”

真实,是这部影作的核心。他不找专业的演员,人物关系都是真实的。后来,表演要去世的奶奶两年后因病故去,表演逃离乡村的孩子们,除了云洁(影片人物)也都离乡打工。现实和电影巧合般地重叠了。

他想过很多种电影拍摄手法,思虑再三,还是选择了固定镜头,平静地讲述故事。就连剧本,也是根据他的童年往事改编的。

《矮婆》电影截图,又名《云在故乡等我》

如果说文学给他造了梦,那现实就是他的根。蒋能杰七岁时,外公因矿难去世。十一岁时,父亲被诊断为肺结核和尘肺病中期。村里的人们大多有这个病症,但他们别无选择,只能开矿谋生。蒋能杰自小看见了这一切,希望能以影像的方式,让更多的人看见。

他不停地拍。矿民、留守儿童、抗战老兵、性少数群体,都在他的镜头下。漫野的稻田,泥泞的山路,都是片中人物的处境。半夜大雨倾盆,屋顶破洞,遮蔽不住,雨灌水一般掉在屋子里。《矮婆》中的小女孩连夜起来放桶接水,好保住干燥的床,睡个好觉。一如他幼时面对的那样。

他不愿意别人叫他导演,觉得自己和他们是一样的。除了拿着一台相机,没有任何的区别。拍《初三》男生宿舍时,他和孩子们同吃同住一个月;跟拍留守儿童时,听到范魏媛要高考,他放下手头的工作就赶回去。如果有搭档问拍摄对象一些很犀利的问题,他也会立马制止——自己和拍摄对象是朋友,不能让他们觉得不舒服。

不定义自己是什么身份、跟很多东西都保持距离成了他的习惯。“我也不是公益界,也不是纪录片界,也不是导演圈,好像都不是。什么时候把公司(工作室)注销,我也会很开心。”对他而言,只要让他表达的自由,就足够了。

这些年也有人找他投资拍片,但他总会非常谨慎。他不希望自己片子的内容受到投资方的干涉,也不愿意因自己的选题敏感连累对方。他的大多数作品,至今还只能存活在网盘里,不能上平台播放。“所以你说我们有安全感,其实我们没有安全感。当然你说我有负罪感,我没有,我觉得我并没有干坏事。”他缓缓道。

他觉得自己只负责记录。每每有媒体或观众问他:“你觉得这个问题怎么解决?”他总是摆摆手,“宏大的问题不要问我,我怎么会知道。”他逃避宏大叙事,却注重微小细节。他在家乡举办了三届棉花沙乡村摄影大赛,收集爱心人士捐赠的二手相机,让村里的孩子们拍摄自己的作品。

棉花沙,他出生的地方,让他十余年都在此游走。他坦言自己有乡愁,十四部作品,大多和家乡有关。

每次辞职,同事问他去哪儿,蒋能杰总答:“我要回家。”无论是梦境还是现实,他总会一次又一次地回到南方。

棉花沙雪景

南方与他乡

南方是蒋能杰的生养之地,他的影像中总是有浓浓的土地气息。离开家乡在外漂泊,他去过北京、太原,也去深圳、广州,却发现南方始终才是他的归宿。

“离开北京前,朋友说香山红叶快红了,我们几个约时间去趟香山,还问我留不留恋北京,其实真不留恋。”他在博客写。每到一个地方,他都不会特地去著名的景点。能够让他有留恋的,只有那个地方的人。

17年他决定搬到广州长期定居,除了觉得广州的环境比较开放包容,更多的还是出于对孩子学业的现实考量。妻子小钱通过人才引进计划落户广州,孩子顺利积分入学公立学校,这已经是最理想的生活剧本。

但很多进城务工的农民工没有这个条件。在他看来,公立学校本可以给经济条件较差的孩子去上,现在反而是给能力更好的人上,而大部分农民工子女上不起私立学校。

“他们在这里工作奉献青春劳动力,但是并不能享受这里的医疗和教育。所以他们实在是留不住了。”蒋能杰呷了一口烟,白烟徐徐上升,“当他们想回去家乡的时候,也回不去了。”

他说“回不去”,是觉得农村资源缺乏,已经满足不了人们对生活的需求。在蒋能杰的家乡,学校周边的书店除了教辅以外,很难买到其他的书籍。

2016年,他开始组建乡村公益图书馆——棉花沙图书屋。借助公益资源,募集网友和朋友的捐款,他负责牵桥搭线,给孩子们建图书馆。自己小时候没书读,他希望现在的孩子可以尽情读书。

今年三月,一对老夫妻打电话给蒋能杰,想要处理一些曾任记者的女儿的新闻丛书。夫妇俩经常参加蒋能杰的放映会,也多次给图书屋捐款。蒋能杰听罢,叫了辆车前去,连书带柜地拉了回来。

他将这些书放在了家里最顺手的位置,闲暇时便拿起一本来读。朋友来做客,蒋能杰会让人挑几本带走。“我一直倡导物尽其用,就是说书在你手上能影响你,或者你看完再给下一个人,我觉得这书就发挥了它的价值。”

蒋能杰书架上的新闻丛书

这正如他将作品放在网盘里传播,虽然有违行业规则,但他觉得纪录片要被看见才能发挥价值。为了拍片子,他砸锅卖铁,接商业拍摄攒钱,背了一身债。婚礼葬礼的商业拍摄,只要有钱挣,他一概不挑,有时还和人讨价还价。

他一直这样生活着,直到最近几年,大儿子周周升入小学,对现实的考量让他改变了原来的看法。“好多钱都投到了影片里,”顿了一下,他若有所思道,“所以我们想少拍点,还是努力买个房子。”

他受邀参加过几百场放映会,去清华大学、中山大学、香港中文大学等高校交流。与各路精英相处,他却自我认同为“屌丝”,觉得这样“就不需要那么多虚伪客套,也没那多限制和顾虑”。更现实的是,他目前没有固定收入,依靠拍摄的零散薪资、放映会酬劳和网友的打赏度日。父母的养老,孩子的培养,这些问题都摆在了他面前。

今年春节,他在老家接下了一个婚礼拍摄工作。因为剪辑师价格高昂,他常年自己剪辑,右手袖口磨出了线头。

2月18号,剪完视频,蒋能杰挥起锄头,在架设着电线杆的田埂上劳动。休息的间隙,他想到过完年后近在咫尺的未来,在QQ空间上写下:“又准备进城务工了......希望留得住。身体和灵魂都需要有个归宿。”

文字的末尾,配了一张图片:棉花沙山头剪影一层一层,野草细细碎碎伸向天际,一轮白炽的太阳挂在半空,田埂上,农人举起的锄头悬而未落。

蒋能杰 QQ 空间配图

吴琳 余颖欣 卢楠| 采访

吴琳 余颖欣 卢楠| 撰文

谢怀琳| 图片