《好东西》:一部真正的特供电影

我都跟父权决裂了我还是loser吗?

这个世界上哪个事不比男的重要?

回忆过去是油腻的开始。

快车太臭了,除非是女司机。

可是为什么都要做得很好呢,裁判是谁?

正是因为我们足够乐观和自信,我们才能直面悲剧。

豆瓣评分喜迎9.1,形势一片大好,而另一边不出所料,虎扑迎来了一片破防之音。

最常见的高赞评论,是把《好东西》的台词的性别互换一下,证明这个电影“终极辱男仇男”。

有趣的是,这些让虎扑男孩破防的台词,之所以这么写,就是因为导演要一次性反驳几千年来浓缩的对女性的恶意。

可以冷静想一下:这或许是女性第一次这么说话,但却不是男性第一次这么说话了。

女人从客体变成了主语和动词,而向来站在舞台中心的男性,变成了这部女性电影里的介词。

邵艺辉在采访里说了许多次,这三位男性人物没有自己的名字。

前夫就叫前夫,没有姓,小马是因为马是一种性感的动物,小胡是因为他胡说八道。

这是对千百年来剥夺女性姓名,让她们以王氏李氏张氏的代号离开世界的一次全部清算,也是导演对历史不满的一次性反驳:用同样的方式,去剥夺他们的东西。

失权的滋味,猫跟你都想了解。

正因为有期待,才会有落差。

邵艺辉在《爱情神话》时呈现的灵动和自然,在《好东西》里变成了刻板和网感,就像能写出一本长篇小说的作家,突然写了一篇10万+爆款公众号。

《爱情神话》的精妙之处,在于镜头语言,在于人物互动的巧妙。

角色之间像在共同揉一块面,推过来再拉过去,轻松、灵动又让人会心一笑,那些中年男女真实的尴尬和局促,都是生活本身的纹理,邵艺辉把漫不经心的闲笔变成了妙笔,在即将滑向做作的边缘,又能用巧劲拉回来。

而创作者的灵气与表达,并没有留给《好东西》。

《爱情神话》里闲庭信步的饭桌戏,到了《好东西》里变成了前夫疯狂往嘴里塞的那把大蒜:太急了。诙谐有了,场面调度却差了,这顿饭他们吃得难受,作为观众的我看得也烧心。

曾经细致入微的生活体察,在《好东西》变成了美好精致的vlog片段,一种进步主义生活方式的宣讲和展演。《爱情神话》是真正的轻盈,《好东西》倒显得比前作刻板保守。

创作者想说的话太多了,一股脑塞进嘴里,以至于没有给观众留下喘息的气口,演员们已经尽力把金句文案内化成一句台词,但仍然有一种赶进度把台词说完的尴尬节奏。

整部电影像一个憋了太久没说话的人,密集快速地输出了两个小时社会热点:月经羞耻、家暴、原生家庭、公共举报、男女平等、田园女拳。气势如虹,排山倒海,瞄准观众的胳肢窝,高频率猛挠不止,

这就导致《好东西》变成一场网络段子集锦。一线城市中产与进步青年们,把自己平时听的博客,看的脱口秀,读的公众号,点赞的微博,共同熔化在一口大锅里。人物接二连三登场,比拼谁的金句更能在小红书上被做成截图点赞。

电影不断地宣告,我们要打倒父权制,我们要夺回主体性,我们不要玩他们的游戏了。

可是口号喊完了,便没有然后了。

一部电影需要的是有来有回的台词,而不是爆款文案。

优秀的电影,角色不需要对着观众喊话,只需要沉浸在ta的故事里,与电影里的其他角色展开对话就足够。

为了议题的醋,愣是包了一桌饺子。最可惜的是,邵艺辉其实有能力把这些口号用镜头语言“拍出来”,而不是让角色“说出来”。

王茉莉披着儿童的皮肤,实际上身体里住着邵艺辉,与王铁梅和小叶,共同构成了邵艺辉的多重宇宙。

看上去是为了设定一个“戳破皇帝的新衣”的、“未被父权规训过”的、具有敏锐洞察和高超文笔的天才女宝,但最终,王茉莉承担了太多“童言无忌说教环节”,让人在一个孩童身上看到了不合时宜的成年感。

在饭桌戏上,茉莉听到小叶说,自己母亲嫌弃自己来月经弄脏了家具,以一个小孩的视角对男性发问:

“血又不是屎,怎么会脏呢?”

“世界上有一半的人流血,对吧?”

这种处理,你可以看作是以小孩的口吻,四两拨千斤地给男权一个大逼斗,干得漂亮,听懂掌声。当然,这也可以看作是来得非常唐突的一句台词,更像是倾注了成年作者要表达的观点,只不过是借小孩的嘴当作更响亮的喇叭。

茉莉问小叶:“女孩该怎么打鼓?”

小叶回答她:“你怎么打女孩就怎么打。”

这些妙语连珠的回答固然精彩,但按照茉莉的人设,她应该直接开始打,甚至不会问出这个问题。

片中许多情节的编排,都像是围绕着一句“必须抛出来的文案”设计的,目的就是让演员把这句台词大声说出来。

于是我们来到了一场关于女性议题的自助餐。这里有性同意和AV议题,发生男女关系的时候不要撕扯女性的衣服,不要和AV学那些侮辱女性的桥段;这里有月经议题,男性直到现在还以为月经是蓝色的;这里还有女性独立议题,你不需要做到完美,只要接纳自己就好,等等。

一旦牺牲了对话逻辑,牺牲了生活真实的质感,那么人物和叙事就会让位于口号。其实一部好电影,并不需要每一句台词都微言大义,力拔千钧。

《好东西》设置了目不暇接的议题陈列,让它在某种角度更具备“传播属性”。人们看到,人们点赞,人们转发。

戳中痛点是肯定的,但如果每一段高光情节都是人物的金句抛梗,也太累了,更谈不上“轻盈”。

当“叙事”让位给“议题”,那么真实感也随之愈发模糊。

在采访里,邵艺辉强调自己想拍的是一部女性主义童话,构建一个母系乌托邦,这是关于人类文明最文明的想象。而这个故事只会发生在自由进步的特殊实验城市:上海。

就像有篇文章指出,《好东西》拿不下三四线摇摆州,“你读过几本上野千鹤子”这样的问句,也只会出现在上海梧桐区的特定同温层里。当议题有门槛的时候,也同样具备了排他性。

在这座类似于芭比议会的空中楼阁里,女人和男人没有对立,即便是男人也很可爱,也可以弱势,也可以友善,甚至不需要任何争议环节,就直接承认了自己的性别红利和原罪。

但童话为什么是失真的?

因为在非一线城市的现实生活中,并不具备这样的生活样本与人群样本。

卖弄女性主义的前夫,恋母情结的小马,约炮软件上的常驻男嘉宾小胡,这几个男性角色在一线城市或许能找到。但是,哪怕你回到二线城市的老家,就会发现不存在这样的男性。

同龄男性大多都生二胎了,甚至有可能用的还是“业主群闹事专用头像”,业余爱好是和哥们去足浴中心逛逛。你跟他们说性别红利,且不说他们能不能听懂了,甚至还要让你罚酒三杯。

还有网友小心翼翼地提出现实层面的争议点:这套梧桐区的老洋房,房租至少一万五,她们真的能负担得起吗,生活成本又该如何计算?同样的预算,为什么不住到外环?

一部分小红书网友这样回答:因为她们赚得多,租得起。还有人一本正经的分析起来王铁梅和小叶的收入结构,力证“人家有钱”。

如果你看过@沪漂小Q的找房视频就知道,多少人在上海,花800块钱住着一套还不如哈利·波特楼梯间的房子。全国多少人的月收入,还不及王铁梅这套老洋房月租的五分之一。

邵艺辉的回答更简单:因为梧桐区美。

她在采访中不断强调,苦难叙事被重复得太多,但事实上,以中国人口基数来说,还远远不够。

“比如打女人的、家暴的、强奸的,这属于很旧的部分,很落后,不文明,这种人不值得我书写,现代文明社会里,这样的行为本来就是不对的,没有必要再拍一部电影来重复它。但我也在反思,事实上,现实生活中还有大量类似的事情发生。”(邵艺辉)

如果所谓的新东西,是一种自由快乐梦幻的生活方式,其实这种叙事已经不断在小红书短视频里不断重复了,点开看看梧桐区网红们的vlog视频就能窥见一隅。

苦难本就是基层生活的底色,人们只不过是在这份底色上自己努力涂彩罢了。

另一种单亲妈妈,另一种生活方式,另一种“女性正确人”,当然可以是对观众的启发,但不足以构成有意义的建议,甚至更深一步,是否会构成对弱者的冒犯:其他人没有过上这样自由舒展的生活,是因为她们不够努力,还是因为她们的命运本就如此。

在这样一个普通阶层占大多数的国家,在这样一个父权制结构分化非常极端的国家,刻意回避苦难叙事,又何尝不是另一种偷懒和傲慢。

苦难确实不够美,但不代表苦难不值得书写。

在当下,苦难仍然是主要矛盾,非常遗憾,非一线城市还没有进化到更发达的那一步。

对于一个基层女性而言,王铁梅的自由和轻盈,或许比不上王慧玲在短视频中教她们如何避免被父家和夫家“一女三吃”。

更高级文明的精神探索固然高明,但却很难触及底层妇女的真正利益。

在上海自由松弛感的土壤下面,是盘桓缠绕的资本:松弛感是一种靠钱来维护保养的奢侈品。

《好东西》和自由洒脱的王铁梅,似乎帮助我们确认了一种逻辑,在上海,只要你有充分的资本积累,就有能力过上自由进步轻盈的生活。这场高度提纯的城市景观,终究只属于一个群体而已,无关性别,只有阶级。

就像那句被大家鼓掌鼓烂了手的台词:“你们快车太臭,除非女司机”。

这句话背后其实可以再思考一步,为什么有的快车很臭?会不会是因为那些为了糊口的司机睡在车上,一天可能需要工作12个小时,所以没时间洗头洗澡,没时间维持体面。他们住在几环外?他们为什么过上这种生活?在我租的房子的楼下,每天会停着许多滴滴司机过夜,他们的后备箱里什么都有。

一座先锋自由的城市,早已为大家划分好等级。

自由松弛的进步生活方式,属于新媒体编辑,写手,乐团鼓手,乐队歌手,眼科医生,他们交谈的地点,只会在老洋房、日料店、酒吧和西餐厅;不那么进步的生活方式,属于所有非一线城市受益者,属于日结工和司机。

叙事的焦点被抢夺了,具体的人和故事消失了。

创作者被某种巨大崇高的“主义”裹挟着冲刺,狠狠在每一分钟都塞满了要表达的东西,再把这些东西由角色说出来,角色变成了面目统一的传声筒。

至于角色本身的人物弧光,观众对这些人本身的经历并不感兴趣,只对她们说出的几句台词充满激情。男男女女在价值观的接力跑比赛里,快速传递着接力棒。

正确的人物不会让人感动,只会让人疯狂。

创作者如何塑造出一个鲜活的女性?

我们能够看到,她有什么不堪的欲望,她有什么难以启齿的症结,她经历了怎样复杂的困境。

但王铁梅永远正确,就像她站在代步车上驱赶猥琐男一样,如伟人般屹立在那里,让观众痴狂沉迷。

她在影片中唯一的低谷,是写了篇文章被网友刷恶评,就像我们的同行大多数时间经历的那样。她的自我厌恶与内省,也远没有《伦敦生活》里的Fleabag兼具趣味和深度。虚浮的挫折漂在水面,轻飘飘的。

她没有脆弱,也没有软肋,更没有怯懦,于是她变成一种被群体膜拜的符号。

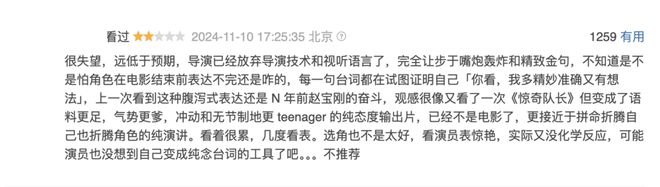

有情绪性的高分好评,就会有情绪性的低分差评。

有人说《好东西》是豆瓣小红书特供电影,是同温层关起门来的狂欢,是上海特色女性主义,是一线城市小资共同体的春晚。电影虽不断露出卡罗琳·克里亚多·佩雷斯的《看不见的女性》(Invisible Women),但聚焦的依然是早就被看见的城市精英中产。

如今的舆论场上,一旦对这部电影有了质疑的声音,就会被网友指责立场问题。敢说《好东西》不好,变成一件异常考验勇气的事,人们恨不得先验明正身,再小心发言。

几乎在每篇吵架的帖子下面,都能看到“你不喜欢这个电影=你是男的=你厌女”的逻辑推演,围绕影片内容的讨论,也变成了非黑即白的“猜性别游戏”,逐渐滑向了另一种极权。以其人之道还治其人之身,用魔法打败魔法。

“好东西是给好东西看的”

“我用了0.000001s就猜出了博主性别,你也来试试吧”

“原来是男的,那没事了”

“女的还这么说,奖励你以后生八个”

如果一味拒绝所有提出质疑的声音,那这又和我们反抗的父权有什么区别呢。

事实上,我和王铁梅一样都是外地人在一线城市北京/上海当北漂/沪漂,一样都需要租房子,甚至我们的职业都一模一样,都是写公众号的女人。

我当然十分欣赏王铁梅。但我无法真正相信这样的人和故事,真实存在在一个需要每个月对着房租数字和银行余额发呆的世界。

导演说这是一场女性童话,可是走出影院之后,童话不能解决实际问题。

这部电影好不好,或许和观众身处一线二线三线四线城市都没关系,关键在于,你是否相信这个童话?

如果你选择不相信,那你就会觉得轻佻,虚浮,不接地气。

如果你选择相信,就会觉得轻盈,舒适,像回到了子宫里。

现实世界也不会因为童话改变运行轨道,《好东西》也不过展示了平行世界的一种可能。

就像小红书网友,把批评这部电影的女性挂出来审判,但算法控制下跳出的下一篇帖子,依然是“163cm55kg算不算太胖了”。乌托邦固然美好,但我们确实活在残酷丑陋的现实里。

我们当然要支持女性导演上桌,我们当然也要给予女性导演最广泛的宽容度,我们当然要和一切父权电影的爹味唱反调,让越来越多的女性导演去从老男人的手里抢夺话筒和摄影机。

在大部分国产电影很难通过“贝克德尔测试”(Bechdel test)的现实情况下,《好东西》的出现,在立场角度异常弥足珍贵,让千万女性感慨“原来你们男的看电影这么爽”。

电影只有满足贝克德尔测试的三个条件才能被称为女性叙事:条件一,电影中必须出现两个女人;条件二,这两个女人有交谈;条件三,她们谈论除了男人以外的话题。

当然,没有任何东西经得起挑剔,但我们更希望,国产女性电影能更言之有物,俯下身去,把镜头放低一寸,看看那些黄浦江外的人们。

根据“猫眼”的数据显示,“想看本片”的用户画像中女性占比超过80%,尤其以20~24岁年轻女性居多。一部卖出了目前接近4亿票房的电影,即便挑出再多毛病,也必须要承认她做对了一件事——她拍出了那一半每个月要流血的人压抑了几千年的愤怒,大声呵斥了那些在街边撒尿的有毒男人。

既然《教父》是男性的电影圣经,《古惑仔》是男性的教科书爽片,《闻香识女人》是男人一生必看。那女性创作者必然也可以创造出属于女性的金句爽片。

但在爽片之外,是否还能冷静下来,看看真问题与真困境?

《巴黎评论》在1956年采访波伏娃的时候问了这样一个问题:你从来没创造过一个真正独立自由的、能以这样或那样的方式彰显《第二性》主旨的女性角色,这是为什么?

波伏娃回答:“我在小说里写的是女性在现实中的样子——矛盾重重的人,而不是她们应该成为的样子。”